- 家紋 六文銭(六連銭)など

- 兜 鹿角脇立兜など

- 鎧 南蛮鎧など

烈火のごとく戦国の世を駆け抜けた猛者

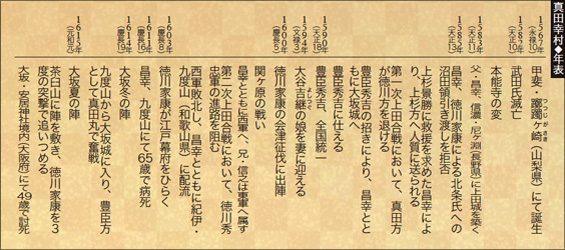

真田氏の歴史は一族の礎を築いた真田幸隆(ゆきたか)にはじまる。幸隆は武田家の武将「武田二十四将」の一人で、謀略に富んだ戦術で高い評価を得た。その幸隆の才を受け継いだのが、息子の昌幸(まさゆき)。父親以上の智略を発揮し、謀将として名を上げる。1567(永禄10)年、昌幸の次男として生まれたのが信繁(のぶしげ)、世にいう幸村であるが、この名は後世の講談などで広まったといわれている。

武田氏滅亡後、織田、北条、徳川、上杉、豊臣と次々に主君を変えて生き残りを図る昌幸の命により、幸村は人質として上杉家に送られ、のちに豊臣秀吉に仕える。秀吉の死後、関ヶ原の戦いでは、幸村の兄・信のぶ之ゆきは東軍(徳川家康方)、昌幸と幸村は西軍(石田三成方)へ。昌幸・幸村父子は上田城に籠城し、家康の息子・秀忠率いる3万8000もの大軍を、わずか2500ほどの兵で防ぎ切る。関ヶ原へとはやる秀忠を足止めさせたが、結果は西軍の敗北。昌幸・幸村父子は、信之の助命嘆願により死罪はまぬがれたものの、流罪で九度山へ。その後14年もの蟄居生活を送り、昌幸を病で失った幸村に、徳川幕府との戦が色濃くなった豊臣秀頼(ひでより)方から誘いが届く。この時、幸村48歳。決死の覚悟で九度山を脱出し、大坂城に入城する。1614(慶長19)年、大坂冬の陣において、幸村は防御の隙とみられる東南隅の高台に出城「真田丸」を築き、真田一族譲りの智略で、徳川軍を翻弄し大打撃を与えた。

翌年の大坂夏の陣。六文銭の軍旗を翻し、赤い武具をまとった赤備えで、火炎のごとく家康に迫る真田隊。家康の本陣めがけて3度の突入をはかり、敵陣を大混乱に陥れるが、あと一歩届かず、幸村は討たれて49歳の生涯を終える。時代の流れに翻弄されながらも、己の信念を貫いた幸村。人質、蟄居と不遇の時が長く、活躍の場は決して多くはないが、激しくも潔い生き様は、後世の人々に鮮烈な印象を残した。島津家当主・島津忠恒(ただつね)は、国許へあてた書簡で幸村をこう語る。「真田日本一(ひのもといち)の兵(つわもの)、古よりの物語にもこれなき由」。

ゆかりの地上田城跡[うえだじょうせき]

徳川を2度退けた不落城

幸村の父・昌幸が天正11(1583)年に築いた平城で、徳川の大軍を2度にわたって撃退した戦国屈強の名城。現在は、本丸・二の丸であった場所が上田城跡公園として整備され、隅櫓や土塁、石垣などが残っている。

DATA

住所 長野県上田市二の丸6263番地

TEL 0268-22-4100(上田市観光課)

開園時間 園内自由 櫓門は8:30〜17:00

休園日 櫓門は水、祝日の翌日、年末年始 ※8〜10月は無休、12〜3月休館(3月は土日のみ開館)

料金 櫓門は上田市立博物館、山本県記念館の3館共通で大人250円、高大学生180円、小中学生60円

P 約170(無料)

交通 (電車)JR長野新幹線ほか上田駅より徒歩約12分

(車)上信越自動車道上田菅平ICより国道144・18号線経由約4km

URL http://www.city.ueda.nagano.jp

奥が段丘の上にそびえる西櫓。敵を射るための矢狭間・鉄砲狭間といった小窓も備えている

上田駅お城口に立つ、幸村初陣の様子を象った雄々しい騎馬像

ゆかりの地木楽歩[こらぼ]

多種多彩な真田グッズ

レーザーで精密な彫刻をした木工家具・小物の店。六文銭や幸村の名を現代的なアレンジで彫りこんだ携帯ストラップなど、多彩なグッズが並ぶ。真田氏が武具を留めるのに用いたという真田紐を使ったネックストラップなども人気。

DATA

住所 長野県上田市中央4-7-27

TEL 0268-23-8105(スタジオPAL)

営業園時間 10:00〜18:00

定休日 不定休

P 5(無料)

交通 (電車)JR長野新幹線ほか上田駅より徒歩約15分

(車)上信越自動車道上田菅平ICより国道144・18号線経由約3.5km

携帯ストラップは500円。写真は桜の木札付き携帯ストラップ800円

幸村に仕えたといわれる真田十勇士のグッズなども豊富

この人が“彼”を演じてました!

戦国武将人気ランキング(『戦国武将ぴあ』調べ)