――演出家としてもそうですが、歳月を重ねてさまざまなチャレンジもなさっていますね。

「狂言は舞踊でもあるという捉え方で去年はボレロを踊る公演をやりました。一方で狂言師はつねに自分の舞台を演出しているというところから狂言師を使わないで演出だけでやる今回の『サド侯爵夫人』でのチャレンジもある。狂言師である僕自身のもつ要素を具体的に切り離して見せている形がだんだん広がってきているので、そこからなお発展していきたいなあとは思います」

――どんな発展が予定されているんでしょう?

「ボレロも、去年はソロで踊ったんですが、今年は生オーケストラや群舞を入れてみる、という発展系もあるかもしれませんし、何よりひとりで身軽ですから、海外でやることもできる。『サド侯爵夫人』ももしうまくいけば、伝統芸能のように今回のキャストが代替りしていくという理想も持っているんです。気の早すぎる話だけれども、蒼井優が次は今回麻実さんが演じるサン・フォン伯爵夫人を演り、最終的には、白石さん演じるモントルイユ夫人にまでなったらいい」

――それは面白そうです! 萬斎さんは常にその作品単発だけでなく、次に受け継ぐことを考えていらっしゃるんですね。

「公共劇場である世田谷パブリックシアターの芸術監督を務めるにあたって、僕がいちばん自覚していること、胸を張りたいところがそこです。民間でやる芝居は基本的にチケット採算性を重視してその瞬間を楽しむという傾向が強い。だけれども僕らの劇場でやるのは、永く続くもの。公演だけではなくワークショップなどの教育的なプログラムも用意して、息の長い縦軸的な活動をしていくこと。伝統芸能という縦軸の発想をもとに、僕は芸術監督業を自分のなかで確立してきたつもりです」

――芸術監督として、今後のラインナップのうちこれはおすすめというものを教えてください。たとえばキャサリン・ハンターさんの『カフカの猿』や長塚圭史さんの新作公演もありますね。

「キャサリン・ハンターはサイモン・マクバーニーや野田秀樹さんとも一緒にやっているイギリスの有名な役者さん。僕自身、イギリスにいた頃に彼女のワークショップを受けたことがあります。ものすごい身体性と、おそるべき演劇的感性。ある種通ウケするタイプの公演かもしれませんけど、世田谷らしさはある。広い意味で芸術性というものを考えるチャンスになればいいですね。長塚くんはいまいろいろ考えていろんなことを試している。それは大いにやって新しいいろんな壁にぶち当たって、さらに大きくなってほしいですね」

――他にも魅力的なラインナップがありますが……。

「なんといっても『藪原検校』でしょう(笑)」

――そうでした! 萬斎さんが初の極悪人を演じる作品。

「『サド侯爵夫人』は演出に徹し、『藪原検校』では役者に徹します。芸術監督が演出だけをしなきゃいけないというわけじゃないですから、身をさらします」

――役者として現代劇を演じるときはどういう心構えでやられているんでしょうか?

「蜷川幸雄さんとやるときは、任される部分もあるので自分でもけっこう考えながら演じなくてはいけない。『ベッジ・パードン』でご一緒した三谷さんは当て書きといっていたけど、僕の中では毛色の違うお芝居で勉強になりましたね。『藪原検校』は久々に台本を読んで血がたぎるような感じがしました。井上ひさし作品も、栗山民也さんとの舞台も初めてなので。いわゆる新劇……とは少し違うのかな、いずれにせよ日本の現代劇というものへのチャレンジですね」

――新しい役者・野村萬斎が観られそうですね。

「歌を歌わなきゃいけないし、とにかくエログロで人を犯すような主人公ですからね。僕はキスシーンすらしたことがない。『マクベス』の時に秋山菜津子さんがキスをしてきたことがありましたけど(笑)。『藪原検校』をやるということでファンや周りからはかなりブーイングがありましたが、極悪人には憧れがありますから」

――今年前半は演出家、役者と多彩な顔が観られそうですね。芸術監督として、ご自身の関わらない作品のラインナップ選定もあると思いますが、どんなところにポイントを置いているんでしょう?

「もちろん各プロデューサーが選んできたものから選定していくわけですが、発信性、実験性を重視しているところはあります。日本のフラッグシップは新国立劇場であるべきかもしれない。それに対して世田谷パブリックシアターは若手の登竜門であってもいいのではないか。前衛的な、今まで見たことのない新しいものが上演されている、活気づいた劇場でありたいという気持ちはありますね」

――実際、前川知大さんや谷賢一さんなど、優れた若き才能が世田谷パブリックシアターで育っているという印象があります。

「どんなに才能ある人も、個人の中でやり続けていると行き詰まる。伝統芸能の縦軸の良さは、いろんな先人が踏んできた轍があるために、懐が深いということ。伝統といういろんな人間が通ってきたアイデアの宝庫に触発されることで、可能性が広がる。『現代能楽集』というシリーズの作・演出を若手にシフトしているのもそういう理由からです。彼らが小劇場ではなく中劇場に出て行くひとつの登竜門であってほしい」

――実際に彼らにチャンスを与える存在として、現在の若手作家たちをどう見ていますか?

「彼らはある意味、今オタク化していて、自分の好きな範囲のものだけをつくることに終始している印象があります。もちろんエキスパートにならないと始まらないですから、最初はそこから始めたほうがいいとは思うんですよ。でも重要なのはそのうえで脱皮していくという作業。劇場を広げるということは、埋めるべき空間が広がるということ。それは彼ら自身のできる範囲を広げることにもつながる。僕もおかげさまでそういう機会に恵まれて、自分ひとりで狂言をやるだけでなくいろんなことをしてきた。黒澤明さんの映画『乱』に出たり蜷川さんと『オイディプス王』でギリシャに行ったり。麻実さんや白石さんと役者としてご一緒させていただくこともそう。そういう経験を通していろんな人の褌をはいて太ることができた。それを順々に代送りしていきたいんです」

――「自分を広げていく」こと自体も継承していこうということですね。

「ここまで言っていいのかわかりませんが、芸術監督という立場に立てる後継者もつくっていかないといけない。なるべく広い視野を持って、もちろん自分自身もアーティストであるけれども一種の教育者……は言いすぎかもしれませんが、芸術監督はそういうものだと僕は思いたい。人に任せることで芸術的な土台をぐっと引き上げることも重要な仕事です」

――今後の演劇界はどうなっていけばいいのか、いまの萬斎さんが思われることを教えてください。

「大きい話ですね(笑)。いわゆる縦のラインがこんなに残っている国はない。雅楽、舞楽から能、狂言、歌舞伎、文楽、新劇、小劇場、舞踏……これらが共存している国ですから。海外にはピーター・ブルックやジュリー・テイモアといった日本のいい部分を使っている演出家もたくさんいる。海外の人たちが日本を演劇的ジパング、黄金の国と思っているところもあると思うんです。それを大きく広く、オールニッポン的発想で自分たちから発信する演劇人がもっと出てきてほしい。まさしくそのためにこそ、僕は今も、これからも世田谷でその縦糸に対して横糸を通す作業をやっていくつもりです」

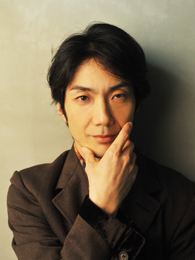

のむら・まんさい 1966年生まれ、東京都出身。父 人間国宝・野村万作に師事、3歳の時初舞台を踏む。1985年、黒澤明『乱』に出演したことをきっかけに、映画、現代劇、テレビと幅広く活躍。2002年に世田谷パブリックシアターの芸術監督に就任し、以降自らの演出作品だけでなく、新世代の作家と組んだ作品の上演も積極的に行っている。

【演出】

『サド侯爵夫人』

3月6日(火)〜20日(火)

世田谷パブリックシアター(東京)

【出演】

こまつ座&世田谷パブリックシアター公演

『藪原検校』

6月12日(火)〜7月1日(日)

世田谷パブリックシアター(東京)

7月14日(土)・15日(日)

新潟市民芸術文化会館 劇場 (新潟)

※東京公演=4月8日(日)一般発売

新潟公演=5月19日(土)一般発売